1. Techniken der Propaganda und Manipulation

Techniken der Propaganda und Manipulation werden unter anderem in Logik und Rhetorik, Kognitionspsychologie, Massenpsychologie, Totalitarismusforschung, Medienkritik, Public Relations und Werbung oder Marketing analysiert. Auch im Bereich der hybriden Kriegsführung und der psychologischen Operationen (PSYOPS), der Gehirnwäsche und Umerziehung spielen sie eine entscheidende Rolle.

Klassifikationen

Henry T. Conserva ordnet in seinem Handbuch der Propagandatechnik 89 ausgewählte Techniken sieben Typen zu, die jeweils einem Kapitel entsprechen:

- Logische Fehler

- Ablenkung und Vermeidung (Diversion and Evasion)

- Appell an Gefühle (Appealing to the Emotions)

- Falsche Tatsachen und Irreführung (Using Falsehoods and Trickery)

- Ausnutzung menschlicher Verhaltenstendenzen, geistiger Fähigkeiten und Prozesse (Playing on Human Behavioral Tendencies, Mental Capacities and Processes)

- Stil im Sprechen und Schreiben (Speaking or Writing Styles)

- Vernunft und gesunder Menschenverstand (Reason or Common Sense).

Bezüge zu unterschiedlichen Wissenschaftsfeldern

Psychologie

Eine Reihe von Techniken werden psychologisch eingeordnet, analysiert und interpretiert, etwa in der politischen Psychologie, der Massenpsychologie, der Sozialpsychologie und der Kognitionspsychologie, die kognitive Verzerrungen untersucht.

Logik und Rhetorik

Viele dieser Techniken werden unter logischem Gesichtspunkt als so genannte Fehlschlüsse kategorisiert, da Propagandisten Argumente verwenden, die zwar psychologisch wirksam, aber nicht unbedingt logisch gültig sind. Dieselben oder ähnliche Techniken werden auch in der Theorie der Argumentation als Scheinargumente analysiert. In der Rhetorik und Dialektik wurden und werden sie als Sophismen, Verfahren der Rabulistik und eristische Stratageme dargestellt (vgl. Schopenhauers Eristische Dialektik). Auch mit dem Bereich der rhetorischen Stilmittel literarischer und nicht-literarischer Texte gibt es Überschneidungen.

Gemeinsamkeiten

Die Gemeinsamkeiten aller Techniken sind: die emotionalisierende Suggestion, der Appell an Grundbedürfnisse und Urängste, Instinkte, die Werte und Mythen der Gesellschaft, der mangelnde Bezug zur Realität, die Vereinfachung, die Abkürzung oder Auslassung der rationalen Analyse, die Ausschaltung von Widerspruch, Zweifel und Diskurs, das Freund-Feind-Schema, der Anspruch auf allgemeine Geltung. Notwendige Bedingung der Wirksamkeit der Propaganda ist, dass sie nicht explizit als Propaganda auftritt, sondern sich als sachliche Information oder als ethisch oder juristisch begründetes Werturteil präsentiert. Damit geht einher, dass Propaganda in der Regel mit der Unterstellung verbunden ist, nicht man selbst, sondern nur der Gegner benutze Propaganda. Bei der Propaganda für die eigene Überzeugung wird der Propagandacharakter oft nicht wahrgenommen oder mit dem guten Zweck begründet. Das gilt besonders für den Begriff von ausdrücklicher „positiver Propaganda“, der sich in allen totalitären Systemen, aber auch in Demokratien findet, aber auch für den Begriff der „sozialen Propaganda“ (Jaques Ellul): „Diese wird als notwendig für den Zusammenhalt der Gesellschaft und der Akzeptanz der Demokratie angesehen, eine Auffassung, die schon in Propaganda von Edward Bernays vertreten wurde.“

Einzelne Techniken der Propaganda

In den meist englischsprachigen Darstellungen werden die folgenden Techniken identifiziert.

Infoline: Techniken der Propaganda und Manipulation

Wiki-Artikel: Techniken der Propaganda und Manipulation

2. Kognitive Verzerrung

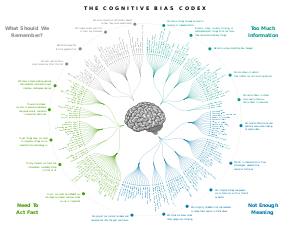

Kognitive Verzerrung (englisch cognitive bias oder cognitive illusions) ist ein kognitionspsychologischer Sammelbegriff für systematische fehlerhafte Neigungen beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen. Sie bleiben meist unbewusst und basieren auf kognitiven Heuristiken (vergleiche Vorurteil).

Definition und Merkmale

Zur Bestimmung systematischer fehlerhafter kognitiver Verzerrungen ist es zunächst notwendig, rationale Vergleichsstandards anhand prüfbarer Regeln zu entwickeln. Diese werden je nach Untersuchungsgegenstand anhand von normativen Modellen wie der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie oder der Logik formuliert. Ein Vergleichsstandard kann aber auch ein faktisches Geschehen sein, das mit der Erinnerung an dasselbe verglichen wird (Gedächtnisillusionen). Systematische, also nicht nur individuelle und zufällige, Abweichungen von diesen Standards gelten dann als irrational oder falsch.

Menschliche Probanden kennen in der Regel weder die Modelle noch die Regeln und treffen ihre Aussagen und Entscheidungen anhand von natürlichen, oft intuitiven Entscheidungsheuristiken unter unvollständigen Informationen oder unter Nutzung ersatzweiser Informationen. Diese Heuristiken sind in vielen Anwendungsfällen effizient und hilfreich und unabhängig von Wunschdenken. Die Heuristiken können aber unter bestimmten Bedingungen zu Verzerrungen der Urteile und des Gedächtnisses führen.

Wegen der Fokussierung auf die möglichen schädlichen Auswirkungen von Heuristiken wird der kognitionspsychologischen Forschung gelegentlich Einseitigkeit vorgeworfen. Die Frage, ob eine Entscheidung in einem normativen Sinn „richtig“ (im Sinne von regelkonform mit einem normativen Modell) ist, sei weniger wichtig als die Frage, ob eine Entscheidung in einer bestimmten Situation hilfreich und nützlich ist. Weitere Kritikpunkte am Konzept der kognitiven Verzerrung sind das fehlende übergreifende und detaillierte Modell und eine „Künstlichkeit“ in der Definition von einigen Verzerrungen. Messbare Effekte würden schon bei einer geringen Änderung der Versuchsbedingungen verschwinden.

Infoline: Kognitive Verzerrung

Wiki-Artikel: Kognitive Verzerrung

3. Kriegspropaganda

Die Prinzipien der Kriegspropaganda (französischer Originaltitel: Principes élémentaires de propagande de guerre) ist ein mediensoziologisches Werk der Historikerin Anne Morelli. Das Buch erschien 2001, die deutsche Übersetzung 2004.

Morelli arbeitete darin die zehn „Gebote“ der Propaganda aus. Sie sind vor allem als Analyseraster für pädagogische und medienkritische Zwecke gedacht und sollen wertfrei bleiben. Morelli will die Regelhaftigkeit von Propaganda-Prinzipien und Propaganda-Techniken im Bereich der Medien und der Gesellschaft aufzeigen:

„Ich werde nicht die Reinheit der Absichten der einen oder anderen untersuchen. Ich versuche nicht herauszufinden, wer lügt und wer die Wahrheit sagt, wer das glaubt, was er sagt, und wer nicht. Meine einzige Absicht ist es, die Prinzipien der Propaganda zu veranschaulichen, die benutzt werden, und ihr Funktionieren zu beschreiben.“ (S. 6)

Es erscheint der Autorin trotzdem unbestreitbar, dass nach den Kriegen, die unsere Epoche kennzeichnen (Kosovo, Zweiter Golfkrieg, Afghanistankrieg, Irakkrieg), die westlichen Demokratien und ihre Medienlandschaft thematisiert werden müssen. Anne Morelli aktualisiert die idealtypischen Formen verschiedener Inhalte von Propaganda. Sie greift damit die Erkenntnisse Arthur Ponsonbys zur Propaganda im Ersten Weltkrieg auf und systematisiert sie in Form ihrer „zehn Prinzipien“. Ponsonby hatte 20 Aspekte dargestellt, die Morelli in ihren 10 Punkten zusammenfasst.

Auch der Journalist Philipp Nightley hatte vor Anne Morelli in seinem Buch The first Casualty schon in ähnlicher Weise versucht, Propagandamethoden zu charakterisieren.

Infoline: Die Prinzipien der Kriegspropaganda

Wiki-Artikel: Die Prinzipien der Kriegspropaganda

Psychologische Kriegsführung

Der Ausdruck psychologische Kriegsführung (englisch: psychological warfare (PSYWAR)) bezeichnet im Militärwesen und in der Kriegsführung alle Methoden und Maßnahmen zur Beeinflussung des Verhaltens und der Einstellungen von gegnerischen Streitkräften sowie Zivilbevölkerung im Rahmen oder im Vorfeld militärischer Operationen. Dabei wird durch gezielte Falschinformation Einfluss auf die strategischen Erwägungen des Gegners genommen. Unter anderem ist psychologische Kriegsführung Methode von Geheimdiensten, wie sie beispielsweise mit der sogenannten Zersetzung in der DDR durch das Ministerium für Staatssicherheit gegen ihre eigene Bevölkerung angewendet wurde und wie sie die Five Eyes trainieren.

Begriff

Der Begriff „psychologische Kriegsführung“ gilt als problematisch und anstößig. Der Einsatz von Militärmacht erstreckt sich zunehmend nicht mehr auf die Ebene des lokalen kriegerischen Konfliktes, sondern er globalisiert sich durch die Massenmedien. Häufig operiert man daher mit euphemistischen Begriffen wie „Befriedung“ oder „Stabilisierung“ in Spannungs- oder Konfliktgebieten (z. B. UN-Friedensmissionen) und bemüht sich, die bislang unverhüllte Terminologie entsprechend zu wandeln.

Im NATO-Sprachgebrauch hat sich der Begriff „Psychological Operations“ (PSYOPS) durchgesetzt, als Paralleldisziplin zu MEDIAOPS (Media Operations), worunter im zivilen Sprachgebrauch Public Relations bzw. Medienarbeit zu verstehen ist. PSYOPS und MEDIAOPS sind Teilgebiete von INFOOPS (Informational Operations).

Diesen begrifflichen Unterschieden und hierarchischen Zuordnungen entsprechen Entscheidungs- und Befehlswege. Die Bundeswehr hat als spezifische Form bzw. Doktrin der psychologischen Kriegsführung die Operative Information (OPINFO) entwickelt, was die NATO-Terminologie in gewisser Weise zusammenfasst.

Geschichte

Erstmals entwickelt und in vollem Umfang angewandt wurde die psychologische Kriegsführung im Mittelalter in der mongolischen Kriegführung. Im Zuge der militärischen Reformen von Dschingis Khan, dem Anführer des mongolischen Reiches im 13. Jahrhundert n. Chr., wurden weniger subtile Methoden verwendet. Die Mongolen zogen es vor, den Willen des Feindes zu brechen, bevor sie angriffen. Sie forderten von den Siedlungen und Städten völlige Unterwerfung und bedrohten sie mit vollständiger Zerstörung, wenn sie sich weigerten. Wenn sie kämpfen mussten, um die jeweilige Siedlung zu erobern, erfüllten die mongolischen Generäle ihre Drohungen und massakrierten die Überlebenden zur Abschreckung. Geschichten der ziehenden Horde breiteten sich in die nächsten Dörfer aus und schufen eine Aura der Unsicherheit und Angst, die die Möglichkeit zukünftigen Widerstands untergrub.

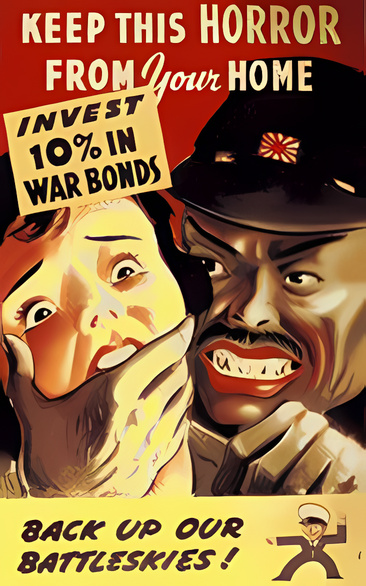

Im Zweiten Weltkrieg setzten sowohl die Achsenmächte als auch Alliierte auf die psychologische Kriegsführung.

- Dazu gehörte es auf Seiten der USA und Großbritanniens, berühmte deutsche Exilanten wie Thomas Mann per Rundfunk an die deutsche Bevölkerung appellieren zu lassen.

- Von der Sowjetunion aus riefen Mitglieder des Nationalkomitees Freies Deutschland über Lautsprecher an der Front Wehrmachtsangehörige zum „Überlaufen“ bzw. zur freiwilligen Gefangennahme auf.

- Die Jericho-Trompete an dem Sturzkampfflugzeug Junkers Ju 87.

- Nach der Maxime, es sei nicht wichtig, ob etwas wahr sei, es sei nur wichtig, ob etwas wirke, setzte Deutschland Astrologen wie Karl Ernst Krafft ein, worauf die Briten mit Louis de Wohl-Horoskopen und Nostradamus-Deutungen (und -Fälschungen) konterten, die in Form von Flugblättern verteilt wurden. So stellte man etwa die Generäle Erwin Rommel und Bernard Montgomery gegenüber.

- Das Material der Propagandatruppen diente im Nationalsozialismus unter anderem der Erstellung der Deutschen Wochenschau, mit der die Bevölkerung wie auch die Gegner des Regimes propagandistisch beeinflusst werden sollten.

Methoden

Als Methode der psychologischen Kriegsführung zählt alles, was die Moral der gegnerischen Kräfte stört, vermindert oder zerstört oder deren Wahrnehmung verfälscht. Propaganda und Gaslighting gehören ebenso wie brutale Abschreckungsbeispiele dazu. Auch der unmittelbare Einsatz militärischer Mittel kann Elemente psychologischer Kriegsführung enthalten. So können Manöver nahe dem Hoheitsgebiet eines potenziellen Gegners dessen Kampfeswillen schwächen oder Überfälle im Hinterland zur Verunsicherung gegnerischer Truppen führen.

Klassische Methoden bzw. Medien der psychologischen Kriegsführung sind auch das Verteilen von Handzetteln, das Betreiben von Sozialen Netzwerken (bspw. ZunZuneo), das Verbringen von Flugblättern per Flugzeug, Ballon, Granate oder Rakete, Lautsprecheraufrufe, das Manipulieren von Internetinhalten oder Hörfunksender. Dabei nutzt man die Erkenntnisse der modernen Werbepsychologie: Flugblätter wurden etwa im Zweiten Weltkrieg auch im Stil der jeweiligen Landeswährung gefertigt und waren auf den ersten Blick kaum von einem auf der Straße liegenden Geldschein zu unterscheiden.

- Beeinflussung durch Lautsprecher in Afghanistan durch das 9th Psychological Operations (PSYOP) Battalion

- Ein Flugblatt, das von der 8th Air Force im Zweiten Weltkrieg über Deutschland abgeworfen wurde

- Flugblatt-Abwurf über Herat (Afghanistan)

- Ein US-amerikanischer Blackhawk wirft Flugblätter über dem Irak ab

- Die United States 301st PSYOP Company verschenkt Schulmaterial an eine irakische Schule.

- Amerikanische Soldaten verteilen die Zeitung Baghdad Now

- Hanoi Hannah

Wiki-Artikel: Psychologische Kriegsführung

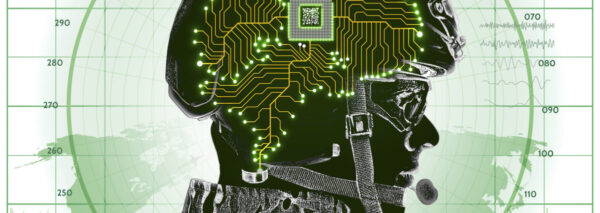

Kognitive Kriegsführung

Die Kriegsführung hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert und sich von den physischen Bedrohungen der konventionellen Kriegsführung entfernt. Der Krieg verlagert sich nun auf die sozialen und ideologischen Bedrohungen, die durch die Massenmedien und die Fortschritte in der Technologie hervorgerufen werden. Diese neue Art der Kriegsführung unterscheidet sich von allem, was wir bisher erlebt haben. Obwohl sie Elemente früherer Formen der hybriden Kriegsführung aufgreift, ist sie aufgrund ihrer Reichweite und Wirkung weitaus gefährlicher als ihre Vorgänger. Wir haben diese neue Art der Kriegsführung als kognitive Kriegsführung bezeichnet. Obwohl die kognitive Kriegsführung verschiedene Ähnlichkeiten mit anderen nicht-konventionellen und nicht-kinetischen Arten der Kriegsführung/Operationen aufweist, ist sie in ihrer Ausführung und ihrem Zweck letztlich einzigartig. In diesem Beitrag untersuchen wir die Ursprünge der nichtkinetischen Kriegsführung, indem wir uns zunächst mit dem Kalten Krieg und dem Einsatz psychologischer Operationen (PsyOps) befassen. Wir verfolgen die Entwicklung der Kriegsführung und stellen fest, dass die Fortschritte in der Technologie zur elektronischen Kriegsführung und später zur Cyber-Kriegsführung führten. Mit der Weiterentwicklung der Cyber-Fähigkeiten wurde der Nachrichtendienst zu einem immer wichtigeren Bereich und die Informationskriegsführung begann sich zu entwickeln.

Die kognitive Kriegsführung geht jedoch noch einen Schritt weiter als nur der Kampf um die Kontrolle des Informationsflusses. Vielmehr geht es darum, die Art und Weise zu kontrollieren oder zu verändern, wie Menschen auf Informationen reagieren. Die kognitive Kriegsführung zielt darauf ab, den Gegner dazu zu bringen, sich selbst von innen heraus zu zerstören. Wir definieren kognitive Kriegsführung als die Bewaffnung der öffentlichen Meinung durch eine externe Instanz mit dem Ziel, (1) die öffentliche und staatliche Politik zu beeinflussen und (2) die öffentlichen Institutionen zu destabilisieren.

Destabilisierung und Einflussnahme sind die grundlegenden Ziele der kognitiven Kriegsführung. Diese Ziele dienen dem Zweck, Unzufriedenheit in einer Gesellschaft zu säen oder bestimmte Überzeugungen und Handlungen zu fördern. Die undichten Stellen bei der Democratic National Convention (DNC) 2016 sind ein gutes Beispiel dafür, wie eine ausländische Macht Spaltungen ausnutzt, um eine Gesellschaft zu destabilisieren. Terrorgruppen wie Al-Qaida zeigen, wie Zivilisten durch radikale Ideologien beeinflusst und rekrutiert werden können. Noch nie war eine solche heimtückische Manipulation so leicht zu bewerkstelligen wie heute. Die Fortschritte in den Bereichen Vernetzung, Digitalisierung, Neurologie und Psychologie haben der Gesellschaft viele Vorteile beschert. Doch mit jeder neuen Chance taucht auch eine neue Bedrohung auf. Heute sind wir mit den Problemen konfrontiert, die sich aus der Fähigkeit der sozialen Medien ergeben, Informationen innerhalb weniger Minuten an Milliarden von Menschen zu senden. Wir müssen uns gegen Algorithmen wehren, die herausfinden können, wer am empfänglichsten für gepostetes Material ist und wer am ehesten bereit ist, es zu verbreiten. Die heutige Fähigkeit, Informationen zu fälschen und zu manipulieren, ist beispiellos, und die jüngsten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz haben nun auch Video- und Audioaufnahmen verdächtig gemacht. Die Menschen sind unsicher, was sie glauben sollen, und verschonen nicht einmal staatliche Institutionen vor diesem Mangel an Vertrauen. Gleichzeitig revolutionieren wir das, was wir über die Funktionsweise unseres Gehirns und unserer Gefühle wissen, indem wir mit verschiedenen Formen der Kontrolle experimentieren.

Daher sind wir der Überzeugung, dass sich die NATO schnell und energisch anpassen muss, um die gegenwärtigen Bedrohungen im Bereich der kognitiven Kriegsführung abzuwehren und auf die Eindämmung künftiger Bedrohungen hinzuarbeiten. Die demokratische Gesellschaft ist zwar kompliziert und erstaunlich, aber sie ist auch anfällig. Um diesen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein, muss die NATO auf drei Arten defensiv reagieren. Erstens muss die NATO eine Arbeitsdefinition oder einen Arbeitsrahmen für kognitive Kriegshandlungen entwickeln. Dazu gehört eine Reihe von Kriterien für die Entdeckung kognitiver Angriffe, während sie stattfinden. Zweitens muss das Bündnis die Anfälligkeit für kognitive Angriffe auf nationaler und persönlicher Ebene bewerten, in der Hoffnung, eine widerstandsfähigere Bevölkerung zu schaffen und zu inspirieren. Drittens muss die NATO Organisationen einrichten, die mit Technologieunternehmen zusammenarbeiten und sich mit den Herausforderungen der künftigen Kriegsführung befassen. Eine weitere abschließende Überlegung wäre eine Analyse potenzieller feindlicher Staaten, gegen die wir die kognitive Kriegsführung im Rahmen einer offensiven Strategie oder zur Abschreckung einsetzen könnten.

Die Grundlage der Demokratie sind nicht nur Gesetze und eine zivile Ordnung, sondern auch Vertrauen und gegenseitiger Respekt: das Vertrauen, dass wir diese Gesetze befolgen, zivile Institutionen respektieren und uns gegenseitig und unsere unterschiedlichen Meinungen respektieren. Das Vertrauen ist jetzt in Gefahr, die Wahrheit wird angegriffen und die Demokratie ist bedroht. Es ist jetzt an der Zeit, sich vorzubereiten, und die ganze Welt schaut zu.

Infoline: Kognitive Kriegsführung

https://innovationhub-act.org/wp-content/uploads/2023/12/Cognitive-Warfare.pdf

Hybridkrieg

Der Hybridkrieg oder die hybride Kriegsführung beschreibt eine flexible Mischform der offen und verdeckt zur Anwendung gebrachten regulären und irregulären, symmetrischen und asymmetrischen, militärischen und nicht-militärischen Konfliktmittel mit dem Zweck, die Schwelle zwischen den völkerrechtlich angelegten binären Zuständen Krieg und Frieden zu verwischen.

Die Grenze zu der nach den Genfer Konventionen verbotenen Heimtücke (Perfidieverbot) ist fließend.

Etymologie

Der Begriff wurde erstmals 2005 vom US-Marines-Offizier und Militärtheoretiker Frank G. Hoffman im heutigen Sinne definiert.

Der Begriff erfuhr seine allgemeine sprachliche Verbreitung im deutschsprachigen Raum 2014 durch die Beschreibungen der militärischen Interventionen Russlands sowohl auf der Krim als auch im Osten der Ukraine. Der russische Präsident Putin hatte russische Truppen ohne Hoheitszeichen auf der ukrainischen Krim eingesetzt. In einem Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (UNHCHR) wurden Teile der flankierenden russischen Propaganda als völkerrechtlich verbotene Hass-Propaganda bezeichnet.

Elemente der hybriden Kriegsführung

Elemente dieser Kriegsführung sind:

- Einsatz von verdeckt kämpfenden Truppen, bzw. Soldaten und militärischer Ausrüstung ohne Hoheitszeichen, die auf fremdem Territorium operieren,

- Nutzung von umfänglichen Kampfmitteln, die auch atomare, biologische, chemische und improvisierte Sprengmittel beinhalten können,

- Desinformations- und Propaganda-Kampagnen

- sowie zusätzlich Cyberattacken.

Andere Definitionen sprechen u. a. von „einer Form des Guerillakrieges, der sich moderner Technologien und Informations- sowie Werbemethoden“ bedient. „Die Rolle der nicht-militärischen Mittel beim Durchsetzen von politischen und strategischen Zielen ist gewachsen; in einigen Fällen ist ihre Durchschlagskraft deutlich höher als die von Waffen“ (Waleri Wassiljewitsch Gerassimow, Generalstabschef der russischen Streitkräfte).

Problematik der hybriden Kriegsführung

Der hybride Krieg ist nicht definiert, das bedeutet, dass sich die „Kämpfer“ zumindest teilweise im rechtsfreien Raum bewegen, solange die internationale Rechtslage in Bezug auf hybride Kriegsführung nicht geklärt werden kann. Das ist umso schwieriger, als sich der Einsatz von hybrider Kriegsführung gerade für Akteure anbietet, „die sich beim Einsatz konventioneller Methoden vor der internationalen Gemeinschaft rechtfertigen müssten“.

Angebliche Guerillakämpfer sind verschleierte Kombattanten aus konventionellen Truppen oder treten umgekehrt als Demonstranten auf. So werden ergänzend zu oder ausschließlich anstelle konventioneller militärischer Mittel auch Mittel eingesetzt, „die bisher üblicherweise nicht Staaten zugeordnet wurden“, wie es die Schweizer Regierung definierte. Der Begriff des hybriden Krieges wird stattdessen überwiegend mit Terrorismus, Fehlinformation, Manipulation und Cyberangriffen assoziiert. Der „Verlust von gültigen Konventionen“ wurde auch von der Interparlamentarischen Konferenz für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU festgestellt. Die „kriminelle Unordnung“ erschwere die Suche nach Antworten.

2016 diagnostizierten Geostrategen auf einem NATO-Gipfel, dass die neuen Konflikte „nicht mehr nur von Waffenstärke, sondern auch von […] sozialen Techniken zur Spaltung von Gesellschaften bestimmt“ werden.

Wiki-Artikel: Hybridkrieg

4. Scientology

Scientology [ˌsaɪənˈtɒlədʒɪ] ist eine neue religiöse Bewegung, deren Dogmen auf Schriften des amerikanischen Schriftstellers L. Ron Hubbard zurückgehen. Ihre Ideologie und Praxis sind von szientistischen und psychotherapeutisch anmutenden Komponenten geprägt, die später um transzendente Aspekte erweitert wurden.

Auditing

Das Auditing ist dabei eine zentrale Technik zur Erreichung von Clear. Gemeint ist eine besondere Form des Gesprächs zwischen dem Auditor und dem Pre-Clear, der „auditiert“ wird. Ziel des Gespräches ist es, die negativen Auswirkungen des „reaktiven Verstands“ zu verringern.

Als wichtigstes technisches Hilfsmittel beim Auditing findet das E-Meter Anwendung. Dieses Gerät verfügt über zwei zylindrische Elektroden, die der Auditierte beim Auditing in seinen Händen hält, und über einen Zeiger, der Veränderungen des elektrischen Widerstands zwischen den Elektroden anzeigt.

Das Ziel ist, zurückliegende „Geschehnisse“ (z. B. mit emotionalem und körperlichem Schmerz verbundene Erlebnisse) „aufzufinden“, welche den meisten psychischen Schwierigkeiten zugrunde liegen sollen. Diese Geschehnisse sollen so lange erzählend „wiedererlebt“ werden, bis ihre „Ladung“ (emotionale Spannung) verschwindet. Der Auditor unterstützt diesen Prozess, indem er Anweisungen gibt, Fragen stellt und die Anzeigen des E-Meters beobachtet, um solche Engramme aufzuspüren. Das utopische Ziel von Scientology ist ein erleuchtetes Zeitalter, in dem jeder Mensch Clear, also von seinen Engrammen befreit sei („clear the planet“).

Manipulationsvorwürfe

Von Kritikern werden Scientologys Praktiken als Manipulationstechniken betrachtet. Rekrutierungsbestrebungen von Scientology, so ein Vorwurf, konzentrieren sich zum Teil ganz bewusst auf Menschen, die sich in ihrem Leben in einer Krisensituation befinden und deswegen besonders anfällig für Rekrutierungsbemühungen sind.

Zentral im kritischen Scientology-Diskurs sind sogenannte Gehirnwäsche-Theorien. Dabei wird eine psychologische Theorie über die Verhaltensänderung bei Gefangenen totalitärer Regime herangezogen, um den vermeintlichen Verlust der individuellen Autonomie bei Mitgliedern von Scientology (und anderen „neuen religiösen Bewegungen“) zu erklären. Obwohl die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zu „Sogenannte Sekten und Psychogruppen“ dieses Konzept ausdrücklich ablehnt, zieht sie es dennoch zur Erklärung heran.

Seltener wird Scientology wegen des Gebrauchs von Hypnosetechniken kritisiert. Während Hubbard in Dianetik Hypnose ablehnt, sprach der Report für die australische Regierung im Jahr 1965 davon, dass beim Auditing hypnotisierende Techniken eingesetzt werden.

Der OCA-Test sei zwar kostenfrei, jedoch pseudowissenschaftlich und diene lediglich der Mitgliederwerbung. Er biete keine eigentliche „Analyse“, sondern ende stets mit dem Ergebnis, dass der Getestete ein Verbesserungspotenzial besitze. Unter anderem aufgrund einiger vorgenannter Praktiken wurde die Scientology-Kirche in Paris am 27. Oktober 2009 durch ein Strafgericht des bandenmäßigen organisierten Betrugs für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe von 600.000 Euro verurteilt; vier Führungsmitglieder der Organisation wurden zu bedingten Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren verurteilt. Das Gericht blieb unter den Anträgen der Anklage und lehnte auch ein Verbot von Scientology ab. Ehemalige Mitglieder hatten Scientology die Ausnutzung ihrer auf einer Lebenskrise gründenden damaligen seelischen Notlage vorgeworfen. Dadurch leicht beeinflussbar und leichtgläubig, seien sie zu hohen Ausgaben für Kurse, Bücher und Medikamente genötigt worden. Die Scientology-Kirche bezeichnete das Urteil als „moderne Inquisition“ und kündigte an, Berufung einzulegen.

Infoline: Scientology

Wiki-Artikel: Scientology